こんにちは。

すがたや鳴き声など、すべてが可愛いひよこ。

『一度は飼ってみたい』

そう思った方、意外と多いのではないでしょうか。

- 温度管理はいつまで必要?

- 1羽だけで飼うと良くないの?

- 食べ物と飲み物はすぐ覚える?

初めて飼育するときは、わからないこと多いですよね。

そこで今回は『ひよこを飼育するときに注意すること』について解説します。

私は、有精卵から孵化したひよこを飼育し、成長したニワトリと約2年間一緒に過ごしています。

この記事を読んでいただくことで、ひよこを飼育するときに注意が必要なポイントが分かります。

ひよこの飼育に必要なアイテムについてはこちらのブログで詳しく解説しています。

これからひよこを飼育しようと考えている方の参考になれば幸いです。

ひよこを飼育するときに注意すること

ひよこは生まれながらにして、ある程度生きていける能力を持っていますが、しっかりとした飼育環境が必要です。

ひよこを迎え入れるときは、以下のことについて注意してください。

- 温度管理

- ご飯とお水

- 育雛(いくすう)箱の衛生

- 外敵の対策

- なるべく複数羽で飼育

- 生活リズムを意識

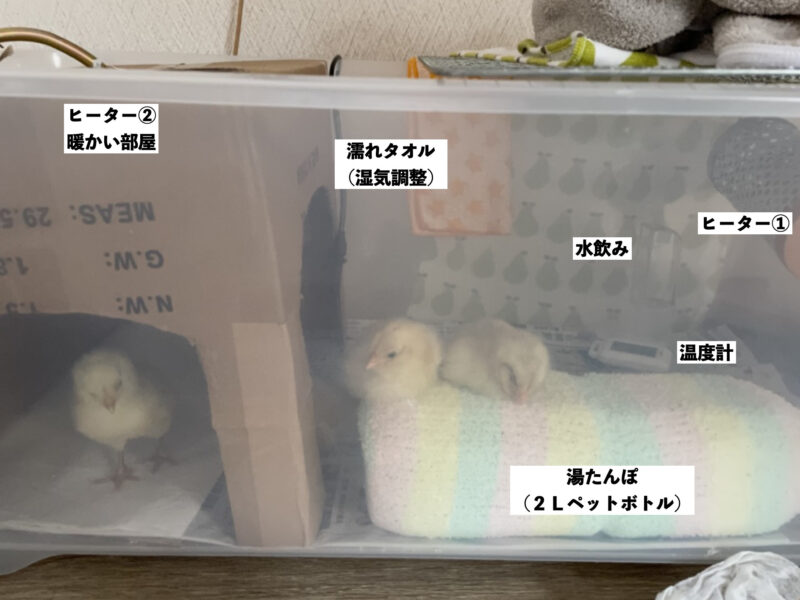

※育雛箱=ひよこを育てる飼育箱(我が家では衣装ケースを利用していました)

ひとつずつ解説します。

温度管理

本来のひよこは、母鳥のお腹の下の温かい環境で育ちます。

そのため、育雛箱の温度は32℃〜35℃くらいを目安に保つことを心がけましょう。

生後1ヶ月くらいまでのひよこは、羽が生え揃っていないので、体温を保つことができません。

温度が適切でないと、内臓などがうまく成長できずに、最悪の場合死んでしまいます。

温度管理はひよこの生死に関わるので、保温できる環境・温度がすぐ確認できる準備をしておきましょう。

また、ひよこは暑い・寒いのサインを出すことがありますので、このような場合は温度管理が適正か確認してください。

暑い時

- くちばしを開けながら「ハアハア」と荒い呼吸をしている。

寒い時

- 「ぴよぴよ」とずっと鳴き続けている

- ひよこ同士が身を寄せ温め合っている

このような場合は、温度計などを使ってゲージ内のすぐに確認し、適切な温度調整をしましょう。

ご飯とお水

生まれて1〜2日程度であれば体内に残っている卵からの栄養で過ごすことができます。

体内に栄養が残っているうちにご飯の食べ方やお水の飲み方を覚える必要があります。

ごはんは、ひよこの本能で地面をつつく習性を利用し、地面に食べ物をばら撒いてあげると良いでしょう。

食べ物をつついて徐々に興味が出てくれば成功です。

このときに与えるご飯は、市販のひよこ用のエサや玄米・くず米を水でふやかし砕いたものなど入手しやすいもので大丈夫です。

お水は、クチバシに水を付けてあげると、水を飲む動作をしてくれます。

ひよこを優しく持ち上げて、クチバシを飲み口に付けてあげると良いでしょう。

しっかり覚えてくれるまでは、水面を爪楊枝などで叩いたりすると、興味を持つことがありますよ。

ゲージ内の衛生

ゲージ内を清潔に保つため、次のポイントを気をつけましょう。

- 飲み水はこまめに替える

- ご飯をこまめに入れ替える

- フンはなるべく早めにと取る

飲み水はこまめに替える

最低でも1日に1度は入れ替えるようにしましょう。

飲み水には、食べ物や床材、時にはフンなどが入ったりすることがあります。

汚れに気がついたときはその都度交換し、ひよこにきれいな水を飲んでもらいたいですね。

ごはんをこまめに入れ替える

エサを器に継ぎ足さず、清潔な器に入れてあげましょう。

育雛箱は30℃以上の温度で湿度も高い『高温多湿』の状態なので、カビが生えてしまうこともあります。

特に、ひよこが食べやすいよう玄米やひよこの餌を水でふやかしている場合は注意してください。

フンはなるべく早めに取る

フンがたくさんある環境は、ひよこにとってもあまりよくありません。

床材に木くずなどを敷いていれば、ある程度まとまってくれるので、割りばしでも簡単に取り除くことができます。

ご飯容器や水の中にフンがよく入ったりするので、その時はすぐ替えてあげてくださいね。

外敵の対策

ひよこはとてもか弱い存在で、自分自身を守る攻撃手段がありません。

外ではトンビ、イタチ、ヘビ、猫、カラスなどあらゆる天敵から狙われます。

外へ散歩に連れ出すときは、周りや上空に天敵がいないか確認し、必ずひよこから目を離さず近くにいるようにしてください。

私の場合は、衣装ケースでひよこを飼育していたので、普段は室内で面倒をみていました。

室内で飼育できない場合は、天敵の目につきにくく侵入されない小屋を造ってあげましょう。

我が家のニワトリ小屋は、外敵から見つからないよう高床式を採用しています。

なるべく複数羽で飼育

ニワトリは群れを作り生活をする習性があり、ひよこの時も同じです。

1羽のひよこが移動をしたり、ご飯を食べたり、砂浴びをはじめたりすると、他のひよこも同じ行動をよくします。

1羽だけにしてしまうと、延々と鳴き続け、ごはんを食べたり、水を飲んだりすることが極端に減少するので、ひよこにとってよくありません。

対策① 鏡を入れてひよこが複数いるように思わせる

鏡に映った自分を見て、仲間がいるように感じるそうです。

準備が簡単でひよこの安心につながる対策なので、気になる方は一度お試しください。

我が家では、ひよこより少し小さい鳥の人形を入れていましたが、敵と認識したのかうまくいきませんでした。

対策② 常に一緒にいてあげる

あまり現実的ではありませんが、常に一緒にいてあげると落ち着いてくれます。

我が家では、ずっとそばにいて世話ができる家族がいたので、つきっきりでお世話をしていました。

一緒にいる時間が長いと、ひよこもかなり懐き、安心してくれます。

夜は寝かしつけたり、早朝から鳴き続けるなど、大変なことも多いですが、人にべた慣れしたひよこはこの上なくかわいいですよ。

生活リズムを意識

ニワトリは、日出・日没に合わせ活動します。

夜電気をつけた部屋に長時間放置していると体内時計が狂ってしまい、体調不良の原因となる可能性があるので、気をつけましょう。

具合の悪そうなひよこがいた場合

治療に専門的な知識や治療が必要な場合がありますので、鳥専門の獣医さんがいる動物病院で診てもらうようにしましょう。

最寄りの動物病院(エキゾチック・鳥類)はどこにあるのか事前に確認しておくことをおススメします。

我が家で起きた症例

我が家では、栄養失調になってしまったことが2回ありました。

生後間もないころの栄養失調の要因は、食べ物がわからずに、体内の栄養が無くなってしまうため。

生後2週間前後の栄養失調の要因は、少しずつ食べているけれど、成長に必要な栄養が摂れていないと言われています。

我が家の場合は、いずれも生後2週間目に発症し、歩くことができなくなってしまいました。

今思うと、他のひよこより食べることに対して消極的だった印象です。

栄養失調が起きた時は

初めて症状がら現れた時、どうしたらよいかわからなかったので、すぐに動物病院へ連れて行きました。

その時に伺ったことや、調べたりして次のような看病を行いました。

- 飲み物で栄養補給

- 挿し餌をする

飲み物で栄養補給

弱っているときは、栄養のある飲み物から与えてみましょう。

私が与えたのは、豆乳に蜂蜜を混ぜたドリンク。

飲みやすかったのか、たくさん飲んでくれました。

また、飲み水には鳥類用のビタミン剤を入れておくとよいでしょう。

挿し餌をする

こちらは動物病院で教えてもらった方法です。

ひよこの頭を持ち、くちばしの根元を親指と人差し指で左右から抑えてあげると、くちばしを開きます。

開いたくちばしに一口サイズにしたひよこのエサなどを入れてあげましょう。

くちばしの中に入れば、ひよこが自分で飲み込んでくれます。

ひよこがケガをしないように、力加減には気をつけて下さいね。

我が家では数日間の看病で、無事歩けるようになりました。

まとめ

ひよこは生まれながらにして、生きていく能力を持っています。

しかし、ひよこが元気に育つためには過ごしやすい環境の準備が大切です。

また、しっかりとした準備をしていても、うまく順応できないひよこもいます。

ひよこにもそれぞれ個性がありますので、飼育する場合は毎日体重測定するなどして、日々成長具合を確認するとよいでしょう。

今回の記事がひよこを飼っている方、これから飼おうとしている方の参考になれば幸いです。

それではまた。

コメント